让一位好医生以死明志是谁之错 网络暴力的悲剧后果

近日,周口市第六人民医院妇产科的邵医生因遭受三名患者家属的网络暴力而自杀。这一悲剧引起了广泛关注,揭示了医患矛盾背后的一些问题。

在这三起医患纠纷中,邵医生及其团队处理并无不当,但患者家庭的诉求明显不合理,超出了应有的维权范畴。首先看第一例,一名羊水栓塞患者的案例。临床上,羊水栓塞是一种严重的产科急症,发病迅速且死亡率高。尽管已知一些高危因素,但仍存在诸多不确定性。抢救这种高死亡率疾病不仅需要医生尽心尽力,还需要运气。邵医生成功抢救了患者,但家属却因子宫未保住而指责医生,这显示出对医学缺乏基本了解。事实上,在抢救过程中,家属也同意了切除子宫的方案,事后反悔显得极为无赖。

第二例涉及一名三胎且胎儿较大的患者。医生建议剖腹产,但患者和家属拒绝并签了知情同意书,最终导致子宫破裂,胎儿窒息死亡,产妇经抢救保住生命。多胎产妇面对巨大儿有很多额外风险,这是妇产科的基本知识。医院已告知相关风险,但患者一家仍选择了冒险,因此邵医生和团队无责任。

第三例是一名婴儿突发疾病的案例。产妇生产顺利,但孩子出生两天后因缺氧导致皮肤青紫,医院及时抢救并治愈出院。两年后,孩子被确诊为脑瘫,家属未做任何医疗鉴定就认定是医生失误。实际上,缺氧并非导致脑瘫的唯一因素,可能是某些先天性因素导致婴儿早期窒息症状。在没有证据的情况下对医院进行攻击显然是不合理的。

这些医患矛盾背后,可能是因为部分人认为生孩子安全性近乎百分之百,从而形成了一种脱离现实的认知。虽然现在产科技术进步,产妇死亡率极低,但羊水栓塞等产科急症仍会发生。错误的认知导致产科成为医患矛盾高发科室。在这些事件中,患者家属要求如此不合理,很可能是希望通过舆论压力获得大额赔偿。

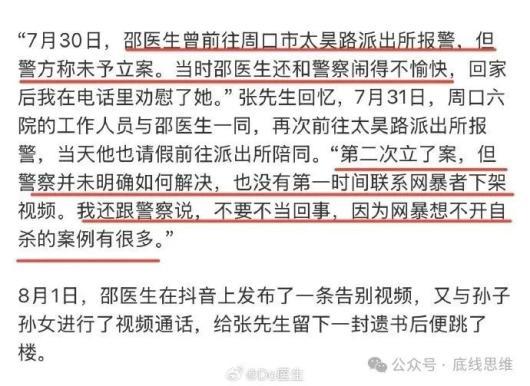

处理网络暴力确实困难,很多时候连施暴者的身份都难以找到。此次与邵医生有矛盾的患者家庭明确,且暴力行为不限于网上,还有线下行为,处理难度降低。然而,若在悲剧酿成前处理,舆论可能截然不同。医院作为管理方,应关注当事医生的心理健康问题。医生行业压力高,即使无医患矛盾,医护人员工作强度也易导致精神健康问题。医院应建设心理健康团队保护医务人员,若此前给予邵医生及时的心理辅导帮助,悲剧或许就不会发生。

此外,法律与安保问题也需重视。我国大部分医院在这方面做得不足。美国大型医疗集团有庞大的法律部门应对各种情况,我国医院虽基本都有法律顾问,但难以和美国媲美。在类似网络暴力事件中,当事实已如此明确、患者家庭的行为已明显逾越法律边界时,法律团队不应再默不作声。现实来看,法律的沉默只会“怂恿”更多人进行医闹。

医院还需适应时代变化,保护医护人员。面对公关危机时,医院往往手足无措。面对网络暴力,尤其是当下存在网络暴力团队专业化的情况,如果医院没有相应的团队去应对,个人能力有限且脆弱。医院应成为医护人员的“盾”与“矛”。

每次谈网络暴力问题,都离不开平台。此类问题不是第一次也不会是最后一次发生。互联网自由不应是肆意伤害他人的自由,网络不应成为法外之地。几条整改意见无法改变困境,这方面或许需要系统性的强制规定。医患关系复杂,不应幻想只要怎样就能万事大吉,但也不应放纵暴力伤害无辜之人。如今悲剧已经发生,但仍有众多网友关注后续发展。若违法乱纪者没有获得应有的法律惩处,恐怕只会让更多医护人员陷于险境;若实施网络暴力者无需为自己的行为付出代价,最终所有人都可能成为受害者。